整形・脊椎外科(脊椎)

- 当科について

-

診療内容

脊柱変形

特発性側弯症・先天性側弯症・麻痺性側弯症・症候性側弯症などの脊柱側弯症や脊柱後弯症など、すべての脊柱変形の診療を行っています。必要に応じて経過観察・装具治療・手術治療を行っています。脊柱変形は、ある程度まで進行しても小児期には自覚症状がないことが多いのですが、成長終了後も徐々に進行し、呼吸機能・消化管機能の悪化や背部痛の原因となり、日常生活の支障となることがあります。時期を逃さずに治療することが大切です。装具治療は、基本的には側弯の進行防止を目的に行いますが、改善が得られることもあります。手術は、基本的にはインプラントによる矯正固定術と骨移植術からなります。矯正が得られ、将来の進行の心配がなくなることが手術のメリットです。

頚椎疾患

環軸椎回旋位固定・環軸椎亜脱臼(脱臼)・炎症性斜頚・筋性斜頚・頚部痛などが診療対象です。小児期に多い環軸椎回旋位固定は、初期治療が重要であり、重篤な場合は入院・牽引治療を行っています。ダウン症候群などにみられる環軸椎亜脱臼(脱臼)は、程度が強いと脊髄麻痺を生じる危険性があり、手術治療(環軸椎後方固定術)を行います。インプラントや手術法の発達により、術後はカラー固定のみで早期離床が可能となっています。

腰椎疾患

腰椎分離症・腰椎分離すべり症・腰椎低形成性すべり症・腰椎椎間板ヘルニア・腰痛症などが診療対象です。小児の腰痛で多く見られる腰椎分離症は、骨癒合が期待できる場合は運動禁止・コルセット装着による治療を行います。分離症・すべり症・腰椎椎間板ヘルニアで小児期に手術を要することはほとんどありませんが、腰椎低形成性すべり症では、腰痛や神経症状が出やすく手術を行うことがあります。その他にも腰痛の原因となる疾患には、炎症性疾患・腫瘍性疾患・心因性などが潜んでいる場合があり、必要に応じてMRIなどの画像診断や血液検査などを行い、正確な診断と治療をこころがけています。

科の特徴・特色

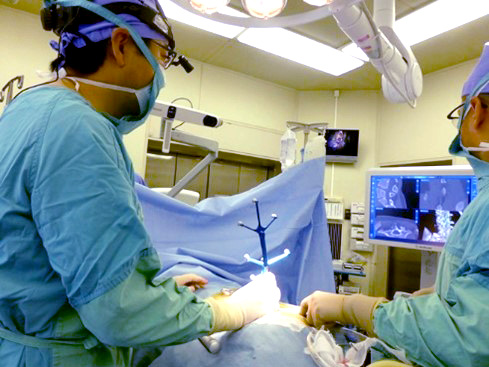

側弯症をはじめとする小児の脊柱変形は、その原因・経過が多彩であり、脊椎疾患の中でも非常に専門性が高い分野です。進行すると外見上の問題だけでなく、呼吸機能・消化管機能の悪化や背部痛の原因となるため手術を要することがあります。当科では、難度の高い手術も行いながら、その経験を蓄積してきました。現在、年間200件程度の手術を行っています。その結果、近年は側弯症を主体として他県からも多数の患者さんをご紹介いただくようになり、外来・手術件数ともに年々増加しております。もっとも多い思春期特発性側弯症の手術はもとより、早期発症側弯症に対するGrowing Rod法やVEPTR(Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib、ベプター)を用いた治療も行っています。VEPTRは従来治療が困難であった肋骨癒合を伴う先天性側弯症などの治療には非常に有効な治療法であり、国内では当院を含め5施設のみが治療施設として認定されています。また、先天性側弯症などの複雑な変形に対しては、コンピューターナビゲーションを用いた安全な手術が可能になりました。出血量の多い側弯症手術では、自己血輸血や回収血輸血などを用いることで一般の輸血はほとんど回避できるようになりました。神経損傷への対策としては術中脊髄モニタリングを行っています。近年、インプラントの発達や手術法の向上により矯正力や固定力は飛躍的に向上し、入院期間も短縮されています。多くの場合2週間程度の入院で治療が可能です。

診療科より

外来診療は月・金曜日で、手術は火・水・木曜日に行っています。当科には「側弯症外来」はありません。すべての外来診療日に側弯症診療を行っているからです。基本的には紹介制ですが、紹介状なしでの受診も可能です。

手術症例の増加により、かなり先まで手術予定が詰まるようになっていますので、特に手術を必要とする患者さんには早めの受診をお勧めします。

- 診療実績

-

診療実績

側弯症手術件数の推移

.jpg)

- 医師紹介

-

名前 柳田 晴久(Haruhisa Yanagida) 役職 運動器センター長、科長(整形・脊椎外科、リハビリテーション科) 専門分野 小児脊椎疾患 所属学会 日本整形外科学会

日本小児整形外科学会

日本脊椎脊髄病学会

日本側弯症学会

日本二分脊椎研究会主な資格等 日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会脊椎脊髄病医

日本脊椎脊髄病学会指導医

脊椎脊髄外科専門医名前 古川 寛(Hiroshi Furukawa) 専門分野 小児脊椎、整形一般 所属学会 日本整形外科学会

日本小児整形外科学会

日本脊椎脊髄病学会

日本側弯症学会

日本二分脊椎研究会主な資格等 日本整形外科学会専門医

名前 河野 通仁(Yorihito Kouno) 専門分野 整形一般 所属学会 日本整形外科学会

西日本整形災害外科学会

日本リウマチ学会名前 田中 一成(Issei Tanaka) 専門分野 整形一般 所属学会 日本整形外科学会

西日本整形・災害外科学会主な資格等 日本整形外科学会専門医

名前 山田 尚平(Shouhei Yamada) 所属学会 日本整形外科学会

西日本整形・災害外科学会

日本脊椎脊髄病学会

日本小児整形外科学科名前 松尾 肇(Hajime Matsuo) 専門分野 整形一般 所属学会 日本整形外科学会

西日本整形・災害外科学会

日本整形外傷学会

- FAQ

-

FAQ

- 側弯症は治りますか?どのように治療するのですか?

- 装具治療とはどのようなものですか?

- 側弯症は成長が止まれば進行しないのですよね?

- 手術を勧められました。現在何も困っていないのですが手術が必要でしょうか?

- 手術治療とはどのようなものですか?

- Growing Rod法(グローイングロッド法)とはどんな方法ですか?

- VEPTR(ベプター)とはどんな方法ですか?

- 自己血輸血とは何ですか?

- 側弯症手術は危険な手術だと聞きました。手術の合併症にはどのようなものがありますか?

- 手術する場合、入院期間はどれくらいですか?

- 役立つ情報のリンク

-

役立つ情報のリンク